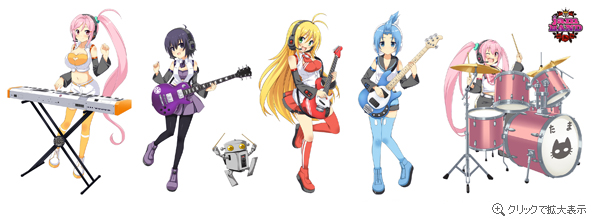

「Music Maker MX2 Producer Edition 特別限定版 jamバンド」は、Music Makerシリーズのイメージキャラクター「jamバンド」のイラストを使用した特別限定パッケージです。

インストールディスクやランチャーなどがjamバンド仕様になっている他、

Music Makerプログラム上の楽器アイコンもjamバンド仕様になっています。

※ソフトウェアとしては通常版と同じ仕様になります。追加機能等の違いはございません。

Music Maker MX2 Producer Edition 特別限定版 jamバンド

jamバンドのメンバー紹介

WEB小説

jamバンドの日常がWEB小説になりました♪

※このお話はサ●エさん時空的な世界のお話です。時間系列は深く考えずにお楽しみください。

「フェスティバル・ジャム」(作:八十助)

- 第1話

- 普段からにぎやかなこのAHS学園だけれども、今日はひときわにぎにぎしく、騒々しい。

正門には色とりどりに飾り立てられたアーチが掛かり、校内や運動場、体育館などいたるところに生徒があふれ、中にはちらちらと他校の生徒や保護者の姿も混じっている。

はしゃいだ声は普段より声高で、屋台の立ち並ぶ一角、あるいはステージの受付、あるいは教室の内外からも呼び込みの声が朗々と響き、スピーカーからはひっきりなしに呼び出しの放送、慌ててトンテンカンと材木を打ち付ける音や、大声で大仰な台詞を読み上げる声、あるいはぴたりと揃った歌声もあり、かと思えばそこかしこで笑い声が起こったり、些細な原因で揉める鋭い声も上がる。

それもいよいよ高まって、校内はまさに祭の様相を呈していた。

そう、今日は文化祭の一日目なのだ。

そんな中、音楽室から流れてくる曲も文化祭にに集った皆の気分を盛り上げるのに一役買っていた。

合唱部でも吹奏楽部の演奏でもない。軽音部でもない。

今、午後の一時間を割り当てられて最後の練習に励んでいるのは、女子生徒だけで編成されたバンドだ。

ステージは明日、文化祭ニ日目。

すでにその活動も三年目に入って、彼女たちの演奏を知っている生徒らは校内に響く巧みなメロディを耳にすると、準備や練習の手を止め、今年はどんなステージになるのだろう、と期待を胸に聴き入った。

「よーし、最後もう一回合わせるよ! いい?」

「オッケー!」

マキの声に、残る四人が頷いて手元の楽器を構える。

カッカッカッ、とドラムを担当するリズムが拍子を取ると、もう幾度となく経験してきたことなのにそれだけで身が引き締まる思いがする。

アンプから迸るギターのメロディにみんなの奏でる音が混ぜ合わさって、その化学反応が否が応でもマキを高揚させた。

身体中が熱くて、どこかに飛んでいってしまいそうになる。だからめいっぱい足を踏みしめて、思いきり指をかき鳴らす。

長いようで短い時間。じぃんと指先に残る余韻を感じた頃には、曲は終わっていた。

ふう、と息をついたマキは、隣からの不安げな視線に気付いてすぐにそちらへと微笑みを向けた。

「今のは良かったわよ、マリーちゃん」

「よ、よかったぁ。ありがとうございます!」

まだ幼さの残る顔いっぱいに安堵とよろこびを浮かべてマリーが深く頭を下げる。

リズムギターを担当する御手師マリーは今年加入した一年生で、ギターは初心者だけれども今まで様々な弦楽器を嗜んできた経験から、入部後ものすごい勢いで上達している。

ただし同じフレーズを繰り返すこととなると途端に不得手で、つまずきがちになってしまう。

今の演奏は、その点が見事に克服されていた。

「でもまだ少し走りがちなところもあったから、気をつけてね。このへんとか」

と説明しながらそのフレーズを爪弾く。マリーは熱心な顔でマキの言葉に耳を傾け、気をつけます、としゃちほこばって答えた。

その初々しさが、とてもかわいらしい。

「みんなも今のはすごく良かったから、明日はこの調子で行こう!」

「おー!」

「おっと、もう時間だから楽器片付けて部室戻ろうか」

時計を見たマキの言葉に、皆して慌ただしく荷物をまとめる。音楽室前の廊下には、すでに次にその部屋を使う合唱部が待機していた。

重たい楽器を抱えながらその人混みを抜けて部室に戻ると、大した距離でもなかったけれど汗だくになった。

すでに季節は秋とはいえ、ここ数日は陽溜まりにいれば汗ばむくらいの気候である。

「お疲れ様でしたぁ」

そんな中でも自分のキーボードを部室に運び入れたカノンは一人すばやく立ちまわって、お茶を淹れたカップを皆に差し出している。

慌ててマリーも手伝って、お茶菓子を配った。

そんなに気を遣わなくてもいいと言ってあるのだけれども、どうも後輩は二人ともじっとしていられない性分らしくこまめに立ち働いてくれるのがありがたくも申し訳ない。

「はい、マキさんもどうぞ」

「ありがと、カノンちゃん。あ、今日はミントティーだね」

「えへへ。カナさんがまた新しい茶葉を持ってきてくださったんです」

「すっきりしておいしいよ」

礼を述べるマキの向かいでは、リズムが唸り声を上げた。

「ううむ、流石ノンちゃんだニョロ! 五臓六腑に染み渡るニョロ!」

「やめてよぉ、おねえちゃん、それじゃお酒みたいだよぉ」

「命の水に変わりはないニョロ!」

と叫びながらぐびぐびミントティーを飲み、そんなに勢いよく飲んでは、と止める間もなくむせた。

「ああもう、言わんこっちゃないだからぁ」

ゲフゲフと激しく咳き込むリズムの背中をさするカノンは、身長差もあってまるで姉か母のようだが、リズムが姉でカノンが妹というれっきとした姉妹だった。

二年生のカノンが入部してきた当初はまだjamバンドの活動も浅く、知名度も今ほどではなかったためによく姉と妹をあべこべに間違われたが、この頃はようやく減ってきた。

しかし一番事情をよくわかっているはずのマキでさえ、こうした折には逆なのではと勘繰ってしまいそうになる。

「………タオル」

ふらりと現れたカナが、リズムにタオルをかぶせた。

「おお、ありがとうニョロ、カナカナちゃん!」

「……風邪、ひかない、ように」

「すいません、カナさん……っ」

恐縮しきりなカノンに、気にしないでと短く言って、またふらりとカナは自分の席に戻るとぼんやりした視線を窓の外に向けた。そのまま微動だにしない。

だからマキは時々、カナはちゃんと呼吸しているのだろうかと不安にならないでもない。

物静かなカナは部室内の騒ぎに(おおむね原因はリズムだが)無関心なようでいて、今のようにふらりと助け舟を出してくれる。

リーダーであるマキもカナのさりげないフォローに助けられることがしばしばあって、まさにベースのようにバンドの土台を支えてくれていた。

「ふむ、それで今日はこの後どうするニョロ?」

「ああ、もう今日はこれで解散にしようかと思って」

「えっ!?」

声を上げたのはカノンとマリーだ。

「あ、明日本番なのにいいんですか?」

「音楽室は使えませんけど、打ち合わせしたりとか……」

「うーん、それも考えたんだけどさ。さっきのでもう十分だって思ったし、ほら、せっかくの文化祭だしね? みんなで校内回るのもいいんじゃないかなって」

「賛成ニョロ! 屋台ニョロ!」

「……賛成」

マキの提案に二つ返事で賛成するリズムとカナに対して、カノンとマリーは未だに不安を隠しきれない表情で顔を見合わせあっている。

大丈夫だよ、とマキは頼もしげに言って二人の手を取った。

「二人ともしっかり弾けてたし、何より楽しんでたでしょ。音楽って、そういう気持ちが何より大事だと思うの。明日早めに集まって、最後の合わせはその時にやりましょ。それにマリーちゃんは初めての文化祭だし、案内してあげたいんだ」

「マ、マキ先輩……っ!」

感極まったマリーが涙を流し出したので、マキはぎょっとしてなだめた。この後輩は教え甲斐もあるしかわいいのだけれど、少々慕ってくれる度合いが過度ではないかと心配になる。

カノンもようやく納得してくれたようで、それなら、と全く消えたわけではないけれど不安の薄らいだ顔で微笑した。

「よーし! じゃあ、みんなで行こうか」

とマキが立ち上がった矢先、早くもリズムとカナは部室の扉に手をかけている。

「カナちゃん、屋台で数量限定のお好み焼きがあるらしいんだニョロ! スペシャルなやつニョロ!」

「……それは、急がないと」

「え、ちょっと二人とも!?」

止める間もなく二人は猛ダッシュで廊下を駆け抜けて、屋台の出ているテニスコートの方へ行ってしまった。

廊下は走るなぁ! と教師の大声に、ごめんニョロぉぉぉ、とドップラー効果付きでリズムの声がこだましている。

「おねえちゃん! ああもうー!」

カノンが廊下に顔を出して制止の声を上げるが、無論聞こえるはずもない。

リズムは一週間前から屋台の見取り図を見てはあれやこれやと楽しみにしていたから、なんとなくこうなるのではないかという予想はついていた。

マキは肩をすくめると、唖然としている下級生二人に声をかけ直した。

「じゃあ、とりあえず三人で回ろうか」

- 第2話

- 部室を飛び出していったリズムの姿はあっという間に見えなくなってしまった。

普段ぼんやりしているカナもいっしょだからと思ってみたのだが、なかなかどうしてカナの姿もすでに遠い。

「うう、カナ先輩も速い……」

「やる時はやる子だよ、カナちゃんは」

目の上に手でひさしを作って眺めるマキの声はのんびりとしたもので、二人の暴走についてはすでに諦めているようだった。

「陸上部にでも入れそうですね」

「ああ、リズムちゃんは一年の時に勧誘されてたよ」

「な、なんというもったいないスペック」

「こればっかりは本人のやる気次第だからねえ」

マリーの言葉に対してマキはすっかり達観した返事を落とした。

しかしカノンはまた姉の身勝手で、せっかくみんなで文化祭を回ろうというマキの言葉を反古にしてしまったのが申し訳ない。

「すいません、おねえちゃん勝手に出てっちゃって……」

恐縮して頭を下げるカノンに、気にしないでとマキはからから笑って、さあ行こうと二人を促した。

「とりあえず教室展示から見てこうか。こっちも屋台と同様、投票で順位がついて上位三クラスには景品も出るから、みんな結構がんばるんだよ」

「わあ、中学とは全然違いますね」

「あ、マリーちゃんこういうの好きそう。風船使った展示だって」

「風船!」

階段に貼りだされている展示案内を見ながらマキが教えると、丸いもの好きなマリーは風船と聞いて俄然目を輝かせている。

もともと世話好きなマキも一緒になって盛り上がって、それを少し後ろへ下がった位置で見ながら、カノンは複雑な胸中にこっそりとため息を洩らした。

姉の身勝手な行動を止められない自分が情けないし、マキのように度量が広くもないからこんなふうに一々気にかけるのも本当は嫌だ。

姉のように天真爛漫に振る舞えないのも自分に面白味がないからだと思うし、カナのようにその行動力に乗ることができない生真面目さも疎ましい。

マリーも自分と同じでリズムに振り回されている方だけれど、心酔しているマキが上手いことフォローを入れてくれているから何だかんだ言ってその苦労を楽しんでいるようだ。

楽しんでいないのは自分だけ。それが心苦しくて、バンドの皆に申し訳ない気持ちでいっぱいになる。

やはり自分なんかがいていい場所ではないのではないか、と常々感じている感情が頭をもたげる。

今日は文化祭なのに。明日はステージもあるというのに。

「マキ先輩、見てください! うさぎです! 丸いです!」

バルーン展示を見てはしゃいでいるマリーの声が耳に痛くて、カノンはうつむいて自分の手のひらに目を落とした。

担当しているキーボードは、ピアノの経験を買われて誘われたものだけれど、本当はリズムの方がずっと巧い。

だけどもうリズムはピアノを弾かない。

まだ小学校に上がるか上がらないかくらいの幼いころは、リズムもピアノを習っていた。

すでにその頃から将来が楽しみだと噂されるくらいの腕前だったけれど、ある日いきなりリズムはピアノを辞めてしまった。

飽きた、と本人は笑って言っていたけれど、実際のところは同じように、いやリズム以上に練習してもリズムのように弾けないカノンが落ち込んでいるのを気遣ったからだ。

あの当時はそんな姉の気遣いに気づかなかったけれど、中学に上がる頃にはなんとなく察することができるようになった。

何をしても自分は上手くいかないし、そんな自分の存在が姉に気を遣わせてしまう。

もし、違う高校へ進んでいたら、こんな思いをしないで済んだのだろうか。

リズムももっと伸び伸びと自分の好きなことができたんじゃないだろうか。

二人から離れて教室内の展示を見るでもなくぐるりと回っていると、思考もぐるぐると同じ所を回ってしまうみたいだった。

ただカノンには、どうしたらその中から抜け出せるのか、全くその術が思いつかなかった。

- 第3話

- 屋台はどこも盛況だった。柵で囲われたテニスコート内にずらりと焼きそば、フランクフルト、わたがし、フライドポテト、かき氷やクレープといったおなじみのメニューの屋台が並んでいる。

リズムが目をつけていたのは二年生のクラスがやっているお好み焼き屋の五段のせスペシャルモダン焼きだった。

一日十個の数量限定だとビラに書いてあったが、息を切らしたリズムがたどり着いた時には最後の一個がかろうじて残っていた。

「やったー! それちょーだい! ……ニョロ!」

「ありがとうございまーす!」

威勢のいい返事の男子生徒にお金を渡し、包んでもらうのを待つ。その頃になってカナが追いついて、

「……出遅れた」

と若干肩を落として言うので、半分こしよう、と提案したらこくりとうなずいた。

スペシャルモダン焼きにはリズムの好きなエビとカニが入っているので、どうしても逃すわけにはいかなかったのだ。

「お待たせしました!」

「どうもニョロ!」

パックからはみ出さんばかりにぎゅうぎゅうに詰まっているモダン焼きからは濃いソースのにおいが漂い、さっき部室でお菓子を食べたばかりだけれども胃袋を刺激した。

「ついでに他にも買い込むニョロ! カナちゃん何が食べたいニョロ?」

「………肉」

ボソリと言って、カナがフランクフルトの屋台へ向かう。

数本を買い込み、お好きにどうぞ、と置いてあるケチャップとマスタードを盛大に掛けて、カナは満足気にリズムに差し出した。

「カナちゃんワイルドだニョロ~」

「……辛いの、好き」

「わかるニョロ。大冒険の味がするニョロ」

「………目玉が、飛び出る」

「それはちょっと冒険し過ぎかな!?」

さらにいくつか目についたものを買い求めて、二人はフリースペースになっている校庭の隅のテーブルが集められている一角へ腰を下ろした。

昼時からはやや遅れた時刻だけれども、出し物の順番の関係か、意外に人が多く、テーブルはほとんどが生徒で埋め尽くされていた。

ただし忍者やチアリーダー、スーパーマンやクマ、犬、サンドイッチマン、などなどその格好は多種多様ではあったけれど。

「ふぃぃ、何とか座れたニョロ。さあ食べるニョロ!」

「……いただきます」

パキリと割った割り箸を片手に、もぐもぐと口に詰め込んでいく。

かなりの量を買ったつもりだったけれど、カナと二人にもかかわらず十数分後にはあっさり空のトレーが山と積まれていた。

ステージ前の最後の練習だったから、思っていたよりも集中して体力を使っていたらしい。

満腹満腹、とふくらんだおなかを撫でていると、カナが不意に立ち上がった。

「カナちゃんまだ何か食べるニョロ!?」

カナは小さく首を横に振って、おみやげ、と一言言うと幽霊のような足取りで屋台の方へ行き、すぐに手に白いふわふわしたものを持って戻ってきた。わたがしだ。

「それがおみやげニョロ?」

「………そう」

「………もしかしてマルちゃんあて?」

「………そう」

割り箸の先にある白いわたあめを揺らして、カナはどことなく楽しげにうなずく。

表情は変わらないけれど、声が少し弾んでいる。三年もいっしょにいるから、すこしだけわかる。

へええ、とリズムは間延びした声を上げて、そのわたがしをながめた。

わたがしはふわふわと丸い。丸いもの好きのマリーならたしかによろこぶだろう。

ただし、カナから、というのが少々ネックではないかという気はする。

詳しいことはよくわからないけれども、どうも家同士の確執でもあるのか、マリーはやたらとカナを敵視しているのだ。

かといってカナの方は全く気にしていない。というより気付いている様子がない。

だからおみやげなど買えるのだ。

「カナちゃんは大物だねえ。……ニョロ」

「……そう、かな。よくわからない。ニョロ」

リズムの真似をしながらカナは首を傾げ、そっちは、とリズムに訊ねた。

「え、なに?」

「……おみやげ」

「……誰に?」

「………カノン」

その名前を出されると少し困って、リズムは考えるふりをして目をそらした。

カナはそれ以上は何も云わず、ペットボトルのお茶を傾けて喉を湿らせている。

気付いているのかもしれない。リズムは腕組みして背を反らせながら、晴れ渡った空を仰ぐ。

自分といっしょにいるとまたカノンが気を遣ってしまう。

そう思って飛び出してきたのだけれど、これはこれで失敗だったかもしれない。

カノンは何かあるとすぐに自分のせいだと思い込んで自分を責めてしまう。

リズムが気を回して逆効果だったことだって、今までに何度もあった。

おねえちゃんは、何でもうまく出来るもんね。カノンがそうやってさびしげに笑うところを、幾度となく見てきた。

何でもできるわけじゃないよ、と答えられなくなったのはいつからだろう。

どうやったら上手くいくのだろう。どうやっていたら、上手くいったのだろう。

リズムは自分が天才ではないことを、こういう時に強く感じる。

だって本当に天才なら、きっとこんなことだって上手にこなせるはずだ。

大好きな妹を困らせたり悲しめたりしないはずだ。

運動場のにぎわいに負けずと校舎からもいろいろなざわめきが聞こえてくる。

その中の一つに紛れているだろう妹のことを思ってリズムは耳をすませてみたけれど、当たり前のようにその声は聞こえるはずもなかった。

- 第4話

- 中学での文化祭の記憶はほとんどない。

楽しかった覚えがないし、逆につまらなかったという覚えもない。

参加はしたはずだ。義務だったから。その程度の記憶だった。

三年間、毎回舞台に上がってソロで楽器を弾いた。

バイオリンは二年生の時だったか、一年だったか。どの年に何の楽器を使って何の曲を弾いたかもろくに覚えていない。

舞台は親の意向で、学校側がそのように段取りをした。

舞台に上がれるのは時間の都合上、一部の生徒だけで、他の生徒はみんな審査を受けていたけれどマリーだけは無条件に舞台に上がった。

御手師家は学校に多額の寄付をしていた。

音楽に関しては親が情操教育の一環だとかで熱心に薦めてきたから、幼い頃からウィーンやパリのコンサートに連れて行かれたり、様々な弦楽器を嗜んできた。

楽器は一度さわればだいたい弾けた。どの教師もマリーを天才的な腕前だと褒めそやした。

親はずいぶんと喜んでいた。マリーは音楽は続けていたけれど、楽しいとはまったく思わなかった。

楽器はひと通り習ったけれど、ギターだけは野蛮な楽器だと言って母親がさわらせなかった。

しかし、皮肉なことに親の勧めで入った高校で最初に音楽に触れたのがマキが演奏するギターだった。

マリーは震えた。こんな音楽もあるのだと、初めて知った。

それは新入生向けの部活紹介のステージだったのだけど、その日のうちにマリーは部室に押しかけて入部した。

親は泡を吹いて卒倒しかけたが、構わなかった。

今まで黙って言うことを聞いてきたのだからこの三年くらいは勝手にやらせてもらうことにした。

そんなわけでマリーはマキに夢中だった。マキのギターだけでなくその人柄にも心酔した。

バンドのリーダーとしてマキは分けへだてなくどのメンバーにも接した。

ギターの腕を鼻にかけることもなく、常に向上心を忘れずに謙虚で努力家だった。理想の人だった。よくリズムに、

「マキちゃんはマルちゃんにとって神ニョロね!」

とからかわれるが、正直なところまさしくそれだった。

むしろいるかいないかもわからない神様よりも学校に行けば会えるマキの方がよっぽど崇高な存在であったかもしれない。

そんなマキが文化祭を案内してくれているのだ。マリーは舞い上がっていた。

廊下を歩く足取りも浮ついて、傍目には子猫がはしゃいでいるようにしか見えなかったがマリーは天にも昇る心地だった。

「マリーちゃんマリーちゃん、ちゃんと前見て歩かないと危ないよ」

バルーン展示を見終え、次の教室展示に向かう途中、ふわふわ歩くマリーを隣からマキが注意する。

注意された端から前から来た男子生徒にぶつかりそうになって、マリーは間一髪かわした。

「す、すいません!」

「あはは、人が多いから歩きにくいよね。マリーちゃん小柄だし、はぐれちゃいそう。あ、そうだ」

そう言ったかと思うと、いきなりマキに手を掴まれてマリーは硬直した。

「手つないで歩けば、はぐれる心配もないよね」

キラキラと眩いばかりの笑顔で言われて、マリーは危うくその場で気絶しかけたが、もったいないので気力で乗り切った。

「ほら、カノンちゃんも」

振り向いてマキはやや後ろを歩くカノンにももう片方の手を差し出す。

「え、あ、いや、私は……」

「いいからいいから」

半ば強引にカノンの手を掴むと、マキは今更照れくさそうに笑った。

「子どもっぽいかな」

「そ、そんなことはないです! マキ先輩ナイスアイディアです! ぼ、ぼく一生このまま先輩についていきたいくらいです!」

マキと繋いだ手をぎゅっと握りしめてマリーは言った。

包み隠さず素直な心情を述べたつもりだったが、マキは冗談と受け取ってか、

「あはは、マリーちゃんは大げさだなあ」

と楽しげに肩を揺らした。

「あ、次の教室着いたね。お化け屋敷だって!」

「お、おばけ……!?」

バンド一の長身だが人一倍怖がりなカノンが青ざめるのに、平気平気、とマキは下から顔をのぞき込んで言った。

「みんなで手つないでるもん。大丈夫だよ」

「わ、私なんかに構わないでいいですから……」

「そういうこと言わないの」

ぺしっ、とカノンのおでこを指で弾いて少しだけ怖い顔をしたマキは、じゃあ行こうか、とマリーにはいつもの笑顔を向けた。

「マリーちゃんはこういうの平気?」

「ぜ、ぜぜぜ全然大丈夫れす!」

「あー、ダメ系なんだね」

聡いマキは察して、さらに強くマリーの手を握った。

「でも、みんなで行けば怖くないよ」

ギターを弾いているせいか所々硬くなっているマキの手のひらの感触を鮮やかに感じて、マリーは恐怖を忘れるどころか何もかも記憶を吹き飛ばしそうになりながらお化け屋敷を乗り切った。

- 第5話

- 満腹で動けないというリズムを引きずりながら部室に戻ると、案の定他の三人はいなかった。

先日、下級生の二人と文化祭を見て回りたいとマキが言っていたので、大方その言葉の通りに展示でも見ているのだろう。

荷物は置いてあるから、待っていればそのうち戻ってくるだろうと予想して、カナはいつもの席に腰を下ろした。

カナの席は窓際に一番近い、奥まった位置だ。

リズムもその隣の定位置に座り込んで、食べ過ぎた、と呻いている。

もしマキがいれば、テーブルを挟んでちょうど二人の真向かいに席がある。

部室の席は、特にここと決めたわけではないのだけれどもいつの間にか同じ位置に座るようになっていた。

最初は三人しかいなかったから席も余っていたが、去年カノンがカナとは反対側のリズムの隣に座るようになって、今年はマリーがマキの隣に席を決めた。

広いと思った部室も、今ではずいぶんと狭く感じる。

楽器も増えたし、私物もみんなが色々なものを持ち込んでいる。

がらんとしていたテーブルも、楽譜や音楽雑誌、その他学校のプリントだの、誰かの買ったペットボトルに付いていたフィギュアだの、こまごましたものであふれかえっている。

カナが今しがた本と本の隙間に差したおみやげのわたがしもその中に加わって、混乱の極みといっても過言ではない有り様だ。

文化祭の展示はこの部室が集まっているエリアでも行われていたから、廊下に出れば騒々しい。

けれども部屋の中に入ってしまえば、意外なほど静かだった。

いつもは騒がしいリズムも今は頬杖をついて、ぶらぶらと足を揺らしている。

カナと二人きりでいる時のリズムは割合におとなしいし、あの妙なしゃべり方もしない。

カナは部室の中をひとしきり眺め、それから窓の外に目を移した。

カナはこの部室の窓から見える空が好きだった。

部室棟に隣接する校舎が陰をつくるから、冬はやや暗い。

けれど春と秋にはぽかぽかとしたひだまりを作るし、夏場はカナの足元にまで光が伸びてくる。

中庭を挟んで向かいの校舎の屋上が、窓の下の方に見える。

そこには普段誰もいないけれど、一度だけカナは生徒が立っているのを見たことがある。

女生徒だった。屋上は立ち入り禁止だけれども自分たちだって一度PV作りを理由に無断で上がったことがあるから、多分同じように鍵の複製を持っているどこかの誰かなのだろう。

屋上の端からひょっこり顔を出して、しばらくじっとした後にくるりと背を向けてすたすたと歩み去ってしまった。

眼鏡を掛けていない時だったから、顔はよく見えなかった。

たしかちょうど一年前、文化祭の打ち合わせをしていた間のことだったから、あの生徒は今もいるのか卒業してしまったのか、それすら定かでない。

今年も会えるかな、と少しだけ楽しみにしていたのだけれども、どうやら会えずじまいのようだ。

「屋上、行きたい?」

驚いて振り返ると、リズムも同じように向かいの屋上を見上げていた。

頬杖をついてぼんやりとした顔は、いつもより少し幼さが消えている。

「……よくわかったね」

「ま、長い付き合いですから」

くくっと悪い笑いを浮かべたリズムは、スカートのポケットからいつぞや見たのと同じ鍵の束を取り出した。

PVを撮った屋上は部室棟のある校舎だったので、こちら側の屋上へ上がるのは初めてだった。

三年生の教室が並ぶ一角を通り過ぎるとこちらの校舎はしんとして、人の姿もほとんどない。

屋上までの階段でも誰にも会わず、すんなりと屋上へ抜けた。

流石にこんな日に教師に見つかると明日のステージに差支えがあるので、頭を下げてこそこそと端まで行く。

風はゆるやかで、思っていたより陽射しがきつい。

リズムと二人並んで、ついさっきまで自分たちの姿があった部室の窓を眺めた。

開け放した窓の向こう側は、暗くて思っていたほどよく見えなかった。他の部室も同様だ。

ただ、すっかり離れたこんな場所にいるのは愉快だった。

もしかしたら、と思った。

去年のあの生徒も、その前の年に誰かが見ていたこの場所をたしかめに来ていたのかもしれない。

そしたら、今も誰かが自分たちを見つけて、何やってるんだろうとか考えているのかもしれない。

そうしてまた来年その誰かがここに立つのかもしれない。

カナはのっそりと手を上げて、誰にともなく手を振ってみた。

何やってるの、とリズムは呆れたように笑って、小さく欠伸をした。

「………合図」

顔も名前も知らない誰かさんへ。ハロー、ハロー。

「あ、帰ってきた」

リズムの言葉に自分たちの部室へ目を向けると、ちらちらの暗がりの中に見知った姿らしきものがひらめいた。

とても遠い人たちのように見えた。

「………戻ろうか」

「うん」

また頭を下げながら隠れて出入口のドアまで戻って、スカートの裾を払う。

扉を閉める時、一度空を仰いでみた。

部室から見上げる空と、この屋上の空は同じものであるはずなのに、ずいぶんと感じ方も変わるものだと思った。

それがどういう違いなのかは、うまく言葉にできないけれど。

カナの横で同じように空を見たリズムが、小さく小さくため息を吐いた。

たぶん、カナの気持ちも似たり寄ったりだった。

「………明日、がんばろ」

階段を下りながら言うと先を歩いていたリズムは振り向かないまま、がんばるニョロ、とピースサインをつくった。

- 第6話

- 席を立って壁にかかっている時計の電池をたしかめた。

ケースからはずれてもいないし、替えたのは一週間前だからまだ狂うには早すぎる。

問題ない。問題ないのに、この時の進みの速さはどうしたことだろう。

うあああ、と呻くカノンに、落ち着いて、とマキが苦笑混じりの声をかけた。

「時計チェックしすぎよ、カノンちゃん。もう何度目?」

「今ので十回目ですね……」

「数えてたんですか!?」

呆れているマリーは初めての文化祭のステージだというのに落ち着き払っている。

いつもよりは多少硬くなって入るものの、それでもカノンよりはずっとどっしり構えて、こんな何回も時計をたしかめたりなどしていない。

カノンは去年一度は経験しているというのに、やはりというか、去年以上に緊張している気がする。

「こういう時は、ほら、あれです! 深呼吸です!」

「う、うん。すぅぅ……はぁぁ………」

マリーに言われるまま大きく息を吸って吐いてみる。

後半はため息にしか聞こえなくて、我ながらこの気の弱さはどうしたものかと頭を抱えたくなる。

ステージまであと一時間を切ってしまった。

最後の打ち合わせもとうに済んであとは開演を待つばかり、遠く離れた体育館の声は聞こえないけれど、今頃は演劇部の『ロミオとジュリエット』が盛り上がっているはずだ。

そのあとに合唱部、そしてその次が自分たちjamバンドという順番だった。

カノンは席についたものの、またすぐに立ち上がった。

「お、お手洗い行ってきます」

「………お気をつけて」

校内の、しかもほんの数十歩の距離に何を気をつけろというのか、カナのボケ(かどうかわからないけれど)にろくな切り返しもできず、カノンはぺこりと頭を下げるとそそくさと部室を出た。

と言っても、実際トイレに行きたかったわけではもちろんなくて、要は部室の空気から逃げたかっただけなのだ。

リズムは何も言わなかったけれど、こんな妹をどう思っていることだろう。

廊下に出るとカノンは部室から少し離れた階段下のスペースにしゃがみこみ、はぁ、と大きく息を吐いた。

さっきの深呼吸とはちがって、これは正真正銘のため息だった。

一人になると、ほんの少しだけ気が楽になった。

部室棟の廊下は皆忙しく立ちまわって、誰もカノンに気を留める様子はなかった。

そのこともカノンの気を落ち着かせた。

自分がこんな必要以上に緊張している理由はわかっていた。

それは、今日が今のメンバーでできる最後のステージだからだ。

三年生のマキ、カナ、そしてリズムは今日のステージを機に実質引退となる。

今後たった一人の二年生として(元々二人しか部員は残らないとはいえ)後を任される責任も重かったが、それより何より、リズムと一緒に立つステージが今日で最後だということの方がカノンの気持ちを大きく占めていた。

文化祭が近くなってそのことを意識し始めると姉への劣等感は以前にも増して、練習にのめり込むことでうまく忘れていたけれど、ステージを目前に控えた今になってぶり返したようにどっと胸にのしかかってきた。

リズムの高校最後のステージを最高のものにしたいし、リズムと一緒のステージに立てることはうれしい。

けれど自分なんかがその場所にいて本当にいいのだろうか。何か失敗をしでかしてしまわないか。

暗い想像はいくらでも後から後から湧いてきてカノンの気を塞いだ。

リズムなら杞憂だと笑い飛ばすのだろうけれど、そんなことができないのは自分が一番よくわかっている。

今日はとても大切な日だから、笑ってみんなと、姉と、いっしょのステージに立ちたいのに。

――――――あ、ダメ。泣きそう。

うつむいてくちびるを噛みしめた時、キュッと音を立てて誰かの上履きが視界に入ってきた。

- 第7話

- カノンが部室を出て行った時、無意識にホッとしている自分がいた。

そのことにすぐ気付いて唖然としていると、傍らのマリーがはらはらと腰を浮かせた。

「ぼ、ぼく、ちょっと様子見てきますっ」

それを手で制し、マキが苦笑を向けてきたのはこちらだった。

「ここはリズムちゃんが行った方がいいんじゃない?」

だよねー。それはそうだとうなずき、

「任せるニョロ!」

と力強く胸を叩いてみたものの、自分でもびっくりしたことに腰が上がらない。

目をパチパチさせていると、脇から手を入れられてひょいと持ち上げられた。

「……はい」

「おお。カナちゃん、ありがとニョロ」

「……大丈夫?」

案じるマキの視線がいたたまれなくて、平気平気、とリズムは背を反らして笑ってみたけれど、たぶんものすごくそらぞらしく響いていたと思う。

威勢よく部室を出てみたけれど、背中にはちくちくと皆の不安げな視線が刺さっていた。

カノンとは今朝からろくに会話していなかった。

朝の食卓で声をかけようとすると逃げるように目をそらされてしまったので、それきりリズムもなんとなく口をつぐんでしまい、そのまま事務的な話以外していない。

こんな調子でステージが上手くいくわけもなくて、何とかしなければと思うのだけれど、どうしても一歩踏み出すことができなかった。

だからこれはいい機会だと思う。思うのだが、足は重かった。

子どもの頃にも一度こんなことがあった。

ピアノの発表会で、二人で連弾することになったのだ。

あの頃リズムはまだカノンがそこまで自分に劣等感を抱いているなんて知らなかったから、のん気に構えていた。

そうしたら開演間際になってカノンが青白い顔でお腹が痛いと言ってトイレに籠もってしまい、結局開演には間に合わず、急遽リズムが一人でほとんど練習していなかった別の曲を披露することになった。

演奏自体は上手くいって客席からは拍手の嵐をもらったけれど、発表が終わってから赤い目で申し訳なさそうに自分を出迎えた妹の顔を見て、リズムはその時初めて、このままピアノを続けていいものかどうかという考えが頭をよぎった。

あの日と同じことを繰り返したくはない。リズムは意を決してトイレへと向かった。

が、中には誰もいない。ノンちゃーん、と一応声をかけてみるが返ってきたのは沈黙だけだった。

「ノンちゃんどこ行っちゃったんだニョロ……」

――――――まさか逃げた?

ちらと脳裏に浮かんだ言葉をリズムは恥じた。

トイレよりやや先にある階段の下にしゃがみこむカノンをすぐに見つけたからだ。

体は大きくなったものの緊張に青ざめた顔は子どもの頃のままで、リズムは胸が痛くなった。

「ノンちゃん」

そろそろと声をかけてみる。カノンがうつむいていた顔を上げて、目を丸くした。その目はやはり、赤くなってうるんでいた。

「……お姉ちゃん」

「えっと……大丈夫ニョロ?」

「ご、ごめんね、すぐ戻るから……っ」

「あ、いい、いいニョロ、そのまま、その、ちょっとお話するニョロ?」

立ち上がりかけたカノンの肩を押さえて、そのとなりに腰を下ろす。

衣装が汚れないように気をつけつつ壁に背中を預けるとひんやりして、上ずっていた意識が少しだけすっきりした。

となりのカノンは身体を硬くして、触れたら壊れてしまいそうな横顔だった。

「緊張する、ね。……ニョロ」

慎重に言葉を選ぶ。喉が渇いたけれど、ペットボトルは部室に置いてきてしまった。

「お姉ちゃんでも緊張するの?」

固い、懐疑的な声に、胸の中でだけ苦笑する。

マリーがマキを崇めているのと同じくらい、カノンは自分のことを超人的に見すぎているきらいがある。

「当たり前ニョロ。今なんて、ほら」

言いながら、カノンの前に手のひらを出した。あっ、とカノンが声を洩らした。

「ブルブルしてるニョロ? 武者震いじゃないよ。……ニョロ」

「お姉ちゃんも、緊張するんだね」

ほんのわずか、カノンの声がやわらいだ。うん、とリズムは浅くうなずいた。

「実は本番に弱いニョロ。……だから、さ」

曲げた膝の上で丸まっているカノンの手に手を重ねた。

カノンはびくりとして腕を強張らせたけれど、振り払いはされなかったのでほっとした。

「ノンちゃんのパワー分けて」

「……わたしなんかのじゃ、かえって失敗しちゃうよ」

「ノンちゃん」

歯がゆくて声が震えそうになる。

カノンはいつも「わたしなんか」と言うけれど、そんなふうに自分を卑下してほしくなかった。

リズムにはない気遣いや優しさや、ピアノだって、カノンの素敵なところは数えきれないくらいたくさんあった。

リズムと同じようにできなくったって、それは自分を下げるものではないはずだ。

それをわかってほしかった。

カノンの弾くピアノはその人となりを映してとても繊細で、几帳面過ぎるきらいはあったけれど、その堅実な演奏は耳に心地よかった。

リズムは技巧に走りがちな自分の演奏より、カノンのピアノの方がずっとずっと素晴らしいと思っていたし、何よりも好きだった。

だけど言葉でいくら言ったところで、きっと今のカノンは素直に聞いてくれないだろう。

だからあえて口にはせず、そうした思いが少しでも伝わればいいと、リズムはぎゅうっと手に力を込めた。

「ノンちゃんがそう言ったって、わたしはノンちゃんのパワーちょうだいしちゃうからね。最後のステージだもん。ノンちゃんと一緒に最高の演奏したい」

「………」

カノンは何も言わなかった。またうつむいてしまったから、顔も見えなかった。

ただしばらくして、リズムの手を握り返してきてくれたことが、うれしかった。

「……部室戻ろっか。……ニョロ」

手をつないだまま立ち上がる頃には、手先の震えは止まっていた。

- 第8話

- さっきまではカノンが落ち着かなくて何度も席を立っていたのだけれど、今度はマリーがしきりとドアの方を気にしていた。

リズムがカノンを追いかけて出て行ってから十分ほどが過ぎたけれど、二人が戻ってくる気配はない。

そわそわと何度もドアを見、時計を見、今すぐにでも立ち上がろうとするマリーにマキも二三度は落ち着いてと苦笑混じりに言っていたけれど、十分が過ぎてからはマキの表情にもかすかな不安がよぎりはじめた。

カナはそんな二人を窓際のいつもの席で眺めて、考えた結果、ガタッと音を立てて立ち上がった。

そわそわしていた二人の肩がびくりと跳ね上がった。

「ど、どうしたのカナちゃん」

「………お茶」

打ち合わせの前にカノンが淹れてくれたお茶はとっくに冷めていた。

今日のお茶は気分を落ち着かせる効果があるというカモミールティーだ。

カナはいつもカノンがしているように茶葉の分量を計って、三人分のお茶を淹れなおした。

「………どうぞ」

突然のカナの行動に唖然としていた二人の前にカップを置くと、はっと我に返ったように二人の硬直が解けた。

魔法みたい、と愉快に思いつつカップを口元に運ぶ。

初めてにしてはなかなか上手くできた方ではないだろうか。

香りもいい。満足して喉を湿らせていると、視線を感じてカナは首を曲げた。

「………何か?」

「……何でもないです」

と言うくせに、カナが紅茶に目を戻すと再び視線を感じる。

今度は黙ってそちらに顔を向けると、そそくさとマリーが目をそらした。

「………何か?」

「…………」

あくまで無視を通すつもりらしい。ふむ、カナは軽く唸った。

「……淹れ方、間違ってた? だったら、ごめん。マルちゃん」

「マリーです!」

叫んでから、はっとマリーが口元を押さえる。

してやったり、である。カナはもう一度首をかしげた。

「………何か?」

「な、何でもないですってば」

マリーが狼狽えた声で返事するのと同時に、ぷっと横のマキが噴き出した。

「もう、早く素直になったら? マリーちゃん。第一カナちゃんの方が上手だよ」

「ま、マキさん!」

「………何の、話?」

二人の話に頭が追いつかない。

マキは面白くてたまらないという風に、マリーの体をカナの方に押した。

「お礼が言いたいのよ、マリーちゃんは。ね?」

「うう………」

顔を赤くして眉根を寄せたマリーはおよそ礼を述べてくれる雰囲気ではなかったのだが、マキの言葉を否定しないということはその意志はあるらしい。

マキに背中を押されるようにして正面に立ったマリーを、カナはゆっくりと見上げた。

「……あ、あの」

「……うん」

「あ、あああ、ありがとう、ございま、した……っ」

最後は半ばヤケクソじみてはいたが、頭を下げてマリーが言い切る。

うん、とカナは頷いて、マリーの形の良い頭をぽんぽんと撫でた。

ただでさえ赤くなっていたマリーの顔が、さらに赤くなった。

よくできました、と横からマキの手が加わると、もう湯気が出そうなほどだった。

「わたしからも、ありがとうね。カナちゃん。おかげで落ち着いたわ」

「………何の、話?」

首をかしげる。マキはそれには答えず、肩をすくめて席に戻った。

とぼけてみたけれど、マキにはバレているだろう。

もう三年もの付き合いだ。このバンドを始めるまでマキやリズムのことは顔も名前も知らなかったのに、今では誰よりも通じ合えている気がする。

それはあるいは、家族よりも。

だから、リズムとカノンのことは心配はしていなかった。

リズムならきっと上手くカノンの緊張を解してくれるはず。

それは予想ではなくて、信頼だった。

カナは自分の前で、今のやりとりが把握しきれなかったのか、不可思議な顔をしてマキを見つめるマリーの服の袖を引いた。

えっ、とびっくりしている顔がおかしくて口元がほころぶ。

「………がんばろ」

マリーは少し口ごもるように唸った後、

「当たり前です」

とぶっきらぼうに答えた。

頼もしいね、とカナはかわいい後輩の腕をたたいた。

- 第9話

- おかえり、と言うマキの声に振り向いた。

見れば、ドアのところにリズムとカノンが立っている。

リズムはしゃちほこばって、

「ただいま帰投いたしましたニョロ」

と敬礼し、カノンは

「すいませんでした」

と頭を下げた。

カノンの目は少し赤くなっていたけれど二人とも部室を出て行ったときよりもさっぱりした顔で、どうやら問題は解決したらしい、とマリーにも察せられた。

と言っても、カノンの緊張が度を越したものではないかということくらいしか、マリーにはわからなかったけれど。

こういう時に、自分の年齢を恨めしく思う。

先ほどのマキとカナのやりとりでもそうだったけれど、自分だけがわからない、という場面はしばしばあった。

疎外感、というほど強くはないけれど、一抹のさびしさは禁じ得ない。

そしてそれ以上に、悔しいと思う。

マキをはじめ三年生は今日が最後のステージとなる。

一年どころか、実質としてはたった半年しか一緒に活動できなかった。

マキのギターをもっとそばで見たかったし、教えてもらいたいこともまだまだあった。

二年生のカノンは残るけれど、キーボードとギターという大きな違いがある。

やはり同じギターとしてマキのそばにもっといたかった。

何よりマリーはマキのことを尊敬していたから、それが残りほんのわずかな時間のあとに終わってしまうのかと思うと、率直に言って時間を巻き戻してしまいたいくらいの気持ちだった。

マキはマリーの気持ちなど気付かぬふうにリズムとカノンに話しかけて、朗らかな笑い声を立てている。

カノンの緊張がほぐれリズムも普段の様子に戻ったことを安心しつつも、その輪の中に入れず、自分でも子どもじみていると思いながらマリーは口を尖らせた。

「………ちぇ」

せめてあと一年早く生まれていたら。

カノンと同い年なら、もう一年は長くマキと一緒にバンドが組めていたのに。

でもそれを言い出したらきっと同い年が良かったとか、高校以前に出会いたかったとか、もっともっと欲張りになってしまう。

そしてそのすべては今更どうにもできないことばかりなのだ。

時は無情にも刻々と進み、時計をたしかめたらステージまでもう三十分を切っていた。

今日まで初心者ながら精一杯練習してきた。

小さなステージはいくつかこなしたけれど、体育館を使ってという大きなものは今日が初めてだ。

中学校の時はソロで舞台に上がったけれど、今日はバンドという形での発表となる。

一人じゃなくて、みんなで、五人でつくり上げるステージ。不安もあり緊張もあり、楽しみもあって、そしてその後の大きな別れの予感が胸を詰まらせている。

席に戻って足をブラつかせながら、皆の顔をそれとなく眺めた。

マキや鼓姉妹も各々のイスに戻って、もう一度楽譜を確認したり、目を閉じてイメージを練っていたりしている。

マキは愛用のギターを抱え、かといって指を動かすでもなく、瞑想するようにじっと目をつむっていた。

一体何を考えているのだろう。

ステージのこと、曲のこと、バンドの皆のこと、思い出、これからのこと。

あるいは何も考えていないのかもしれない。

マリーはその横顔をこそりと盗み見て、小さなため息を吐いた。

二十分前になった。ギターをケースに仕舞い、マキが立ち上がった。

「よし。みんな、準備はいい?」

もちろん全員準備はできている。

意気軒昂といった声を、リズムが張り上げた。

「オッケーニョロ!」

「だ、大丈夫です」

「………いつでも、いける」

「い、いけます!」

マキは皆の顔を一度ゆっくりと見回し、破顔一笑、じゃあ行こうかとドアに向かった。

マリーはしんがりで、きっぱりとした足取りで出て行く先輩たちの後を追う。

ドアを閉める時、部室を振り返った。誰もいない、にぎやかな部屋だと思った。

ほんの十分程度のステージを終えたらまたここへ帰ってくる。

たったそれだけのことなのに、この部屋のこの空気はもう二度とないのだと、唐突に感じた。

マキのびしりとした物腰、リズムの笑い声、カノンの慌てふためく悲鳴、カナの物静かな話し方。

マリーは目元を服の袖で乱暴にこすって、ばたばたと皆を追いかけた。

先頭のマキたちからやや離れたところに、カナがゆったりと歩いている。

その少し後ろで足を緩めると、カナがちらとこちらに目を向けた。

「………本番」

「な、なんですか」

「………楽しみ、だね」

もしかしたらカナは自分を待ってくれていたのかもしれない、と思った。

だけど素直に礼を述べるのも癪で、マリーは大股に歩幅を広げてカナと並んで歩いた。

この先輩が一番よくわからなかった。

実家がライバル関係にあるがゆえに何かと気に障るけれど、カナ当人は全然気にしていないのが悔しい。

昨日のわたがしのように何かとありがたくないわけでもないおみやげなどもくれたりする。

目に入ってないようで、今のようにさりげなく言葉をかけてくれたりもする。

いろいろひっくるめて、やっぱり、悔しい、と思う。

「………カナ先輩には、負けませんから」

カナはひっそりと、でも楽しげに、わたしもまけない、とベースを掛けた肩を揺らした。

- 最終話

- 文化祭のステージ裏の景色は今回が三度目で、何の因果か去年も一昨年も合唱部の次という順だった。

発表の順番はくじ引きで決めるから完全な運任せなのだけど、流石にいくつもある部活やクラブの中から三度も並ぶのが決まった時には、マキは合唱部の部長と顔を見合わせた。

合唱部の部長とは一年二年と同じクラスだったから、顔なじみだ。

「まったく、今年もあなたたちの前座みたいな気分だわー」

「何言ってるの。こっちだって合唱部の後はやりにくいったらないのよ。そっちはコンクール入賞って箔ついちゃってるし」

「ふふ。でも、マキはいつもわたしたちの後だから、ろくに聞いてくれてないでしょ」

合唱部の部長はそう言って笑っていたけれど、否定はできなかった。

ステージの前は最後のチェックで忙しく立ちまわったり、緊張もあって、例年歌声が聞こえるのは聞こえるのだけれど、聞き入るほどの余裕はなかった。

マキはギターを抱えたまま、そっと緞帳の脇から舞台をのぞいた。

去年まではステージを注視する客席に目が向かったけれど、今年は舞台の上の友人を探した。

大人数の合唱部だけれど、彼女の姿はすぐに見つけられた。

ソプラノパートの隅で、頬を紅潮させてのびのびと歌っている。

三年生の彼女は夏までは中央にいたのだけど、引退同然の扱いとなっているこの文化祭ではその座は後輩に譲ってしまっていた。

それでも、普段は物静かな彼女がめいっぱい声を張り上げて歌っている姿は、場所がどこであっても目を引き、美しかった。

「……どこが前座なんだか」

マキは我知らずつぶやいて、くつくつと笑った。

前座どころか、合唱部が話題をかっさらっていく、というくらいの気概を感じた。

「……今年は、合唱部、強いね」

マキの隣で合唱に耳を傾けていたカナも、感じ入ったように声を洩らす。

その脇からひょっこり顔を出したリズムが、チッチッ、と指を振った。

「へへーん、それでも主役は我らがjamバンドだニョロ! ノーベル賞レベルのステージ見せてやるニョロ!」

「おねえちゃん、ノーベル賞に音楽部門はないよぅ」

「何言ってるのだノンちゃん! 野望は常に天よりも高く持つべきニョロよ!」

「……そう。野望、大事」

「ちょっとカナさんまでやめて下さいよぅ、平和に楽しみましょうよぉ~」

おろおろと平和を訴えるカノンに、リズムが茶々を入れて混ぜっ返す。

カナまで加わってしまっているから、カノン一人ではとても太刀打ちできない。

本番前とは思えない三人のやりとりを呆れ半分に見ながら、隅の方に立ちつくしている、めっきり口数の減ったマリーに気付いた。

「マリーちゃん、大丈夫?」

「マ、ママママキ先輩!? い、いえ、大丈夫です! 平気っしゅ!」

というものの見事に声は裏返っているし、ギターのネックを握る手が震えている。

さっきまでは落ち着いて見えたのだが、やはり本番のステージを前にすると舞台慣れしているマリーでも緊張するものらしい。

自分たちが一年生の時も、今のマリーのように全身ガタガタ震わせてステージの袖に棒立ちになっていたっけ、と当時を思い返して、マキはくすりと笑みをこぼした。

「マリーちゃん」

うつむいてぶつぶつと念仏じみた声でメロディをさらっているマリーに声をかける。

はい? と上がった額に、マキはこつりと自分の額を合わせた。

「………っ! マ、マキ、せんぱ、」

「大丈夫だよ。マリーちゃんならちゃんとできるから。いっぱい練習してたの、わたし知ってるから」

ね、と目を合わせて微笑んだ。

そうだった。

弦楽器の素養があるといってもギターは初心者のマリーは、この半年のあいだ時間を惜しんで練習していた。

見違えるほど上達した。

本当は、もう少しそばで見ていたかった気もする。

同じくらい、離れた方がいい気もしている。

マリーのギターがこの先どう変わっていくのかが、本当に楽しみでならなかった。

マリーは赤い顔で口をもごもごさせた後、はい、とちいさく、けれどきっぱり頷いた。

うん、とマキは顔を離した。

ちょうどその時、わっ、と客席から拍手が起こった。

合唱部の発表が終わったのだ。

照明が落ち、文化祭実行員のスタッフたちが慌ただしく台を片付け、マキたちにステージへ移動するように指示を出す。

「すぐ行きまーす!」

それに応じてギターを抱え直したマキは、もう一度jamバンドのメンバーを見回した。

皆もマキを見つめていた。

リズムたちに今しがたまでの浮ついた感じはなかったし、マリーの顔からも不必要な緊張は消えていた。

マキは口の端を持ち上げ、ステージを指さした。

「ぎゅんぎゅん行くよー!」

おー! 皆で声を揃え、jamバンドはステージへ飛び出した。

おわり

おまけ

jamバンドの壁紙やイラストをおまけ公開しちゃいます♪

jamバンド課題曲 歌詞一覧

|

・黒い月 ・StrawberryJam ・シューティング☆スター ・スイーツ ・どうぶつのテーマ ・ネギ色ドリーミング ・まました ・レシピ ・GIRLS★LIFE |

|

詞:鼓リズム 曲:You 黒い月が夜に溶け込んで 照らすべき道を隠している 何も見えない暗闇の中でも 目を閉じればアスファルトに溶け込んだ太陽が心地よい 真実を伝えない箱の中のカラス 世に流されるカッパ 老兵が蓄えた問題 ゆっくり歩んで行こう 自ら時を止めれば留まるだけだから ゆっくり歩んで行こう 箱の底には必ず残っているのだから 事実を捻じ伏せる井の中のカエル 世に盲目な深海魚 少女を介護する老人 耳を澄ませば羊たちを導く笛の音 目を閉じればアスファルトに溶け込んだ太陽が心地よい |

|

詞:鼓リズム 曲:You ベリー、Very、ペリー、開国 ベリー、Very、ペリー、開国 いつまでもストロベリー・ジャムで喜んでる子供だと思わないでよ ほろ苦いマーマレード・ジャムを紅茶に入れていただくわ (いただきマングース!) ブルーベリージャムをヨーグルトに入れて、 北極熊のことを考えると・・・ なぜだか涙が止まらない (ドンストップ!ドンストップ!) ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、ペリー、開国 ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、ペリー、開国 たまには甘いストロベリージャムもいいけど、 某組織と某機関の身内に対する甘さだけはいただけないわ (いただけナイチンゲール!) ラズベリージャムを舐めるのも大好きだけど、 どちらかというとなめられてるの~ (バカじゃないの~) ベリー、Very、ペリー、開国 ベリー、Very、ペリー、開国 かにチャーハン! |

|

詞:鼓リズム 曲:You ツインテールを クルクルクルクル回します クルクルクルクル飛びまわる 弾幕の雨を避けながら 地上に向かってBボタン 弾む心は1UP お願いしたいのタイアップ 4年に1度はワールドカップ クルクルクルクルくるりんぱ クルクルクルクルぱっぱっぱー 避けてるばかりじゃ進めない 思いを長押し貫通弾 前に向かうの横スクロール 叩き続けるドラムロール ジョージはやっぱりロックンロール クルクルクルクルくるりんぱ クルクルクルクルぱっぱっぱー |

|

詞:鼓リズム 曲:You Are you ロハス? No, I am ケフィア 自分らしさを演出したら隠れ家的お店でスイーツ がんばった自分へのご褒美(笑) ハッピースピリチュアルメイクアップアドバイザー さぁ自分磨きがんばろう!(笑) ハリウッドスターにも大人気なホットヨガでヨガファイア 鏡に向かって頑張れ私!(笑) スイーツ ビビッド 夏色コスメ スイーツ ビビッド 夏色コスメ オーガニックレシピでエコスイーツ(笑) 洞爺湖の誓いは白クマの願い |

|

詞:鼓リズム 曲:You ニョロ ニョロ ニョロ ニョロ ニョロ ニョロ ニョロ ニョロ ヒョウが驚いた うっヒョーウ! 牛が笑ったよ ウッシッシー ネコが寝ころんだ ニャー! カエルが帰る ケロロ 高野さーん ハーイ! トラが怒っトラ ガォガォ ラクダはラクダ ニャー! サイが言いました 『力によってねじ曲げられた真実を正しく伝えてくだサイ』 パンダのパンだよ ヌノー アニ マル マル マル アニ マル マル マル |

|

詞:鼓リズム 曲:You 黄昏の夕暮れ時に仄かに漂うネギ色ブレス キラメク笑顔の奥歯に挟まったトッピングはネギ この思いを言葉で伝える事のできない切なさと未熟さ ねぇ~エンジェル様、私に勇気をください あぁ~神様、彼に伝えてください さり気なくガムを渡すわ ミント・マジック 私の気持ち知ってか知らずか ノー・サンキュー ねぇ~エンジェル様、もう一度チャンスをください あぁ~神様、彼にガムを与えたまえ ガムを口にする姿はまさに クール・ガイ 力強く噛み締める ナイス・ガイ ネギ色ドリーミング・ナウ 今宵の奇跡にようこそ! ガムにも負けない彼の奥歯に輝くエメラルド フォー! |

|

詞:鼓リズム 曲:You まましたまました~ まましたまました~ ままままましーたーしーたー ままままましーたーしーたー ままっした~! アッー! |

|

詞:鼓リズム 曲:You かにチャーハン! 卵 ゴハン ネギ ハム カニかま(あらカマじゃないわよ) 塩 コショウ 醤油 酒持ってこーい 1 ネギ、ハム、カニかま(あらカマじゃないわよ)を細かく刻みまーす 2 フライパーンをよーく温めまーす 3 卵とゴハンをまぜまぜまーす 4 卵ゴハンをフライパーンに入れてーしゃもじでモジモジ 塊は軽く叩いて押してパラパラに~ 5 刻んだネギ、ハム、カニかま(あらカマじゃないわよ)を入れてまぜまぜまーす 6 お酒大さじ一杯を少しずつ振りかけまーす 7 塩 コショウ しょうゆを少々入れて味を調えます ハイ出来上がりー |

|

詞:鼓カノン 曲:あなた 目覚ましの音で目が覚めたら 一日がはじまるよ 制服に袖を通して 今日の気分はニーソックス リボン結んで髪を結わいて パンをくわえて飛び出すのはもう古い? 学校には仲のいい友達 集まればなんだって楽しい テストの点数も ジャージを忘れても 居眠りして怒られても めげないし気にしない いつだって物は考えよう 毎日がハッピータイム♪ 後ろ向きな気持ちも くるっと回れば前向きに変わっちゃう どんな時でもムテキの★GIRLS LIFE 土曜の夜はちょっと夜更かし 明日はお休みだし みんなで待ち合わせをして いつもみたいに街に出よう お気に入りのワンピとジャケット サンダルを合わせればコーデは完璧! どこにいても仲のいい友達 集まればなんだって楽しい お天気が雨でも ちょっと遅刻しても お小遣いがピンチでも めげないし気にしない いつだって物は考えよう 毎日がハッピータイム♪ 後ろ向きな気持ちも くるっと回れば前向きに変わっちゃう どんな時でもムテキの★GIRLS LIFE だけどたまには泣いちゃうことだってあるよ だって女の子だし 泣いて悩んで前に進もう 一度きりの人生 止まったままじゃもったいない! いつだって物は考えよう 毎日がハッピータイム♪ 後ろ向きな気持ちも くるっと回れば前向きに変わっちゃう まだまだ続くムテキの★GIRLS LIFE |

外部リンク

- 藤本健のDTMステーション

- 2013.11.28

- Music Maker MX2 Producer Edition 特別限定版 jamバンド登場でVOCALOIDがVSTi化する!?

- 詳細はこちら

ご購入

- Music Maker MX2 Producer Edition 特別限定版

jamバンド パッケージ版

- JAN:4560298408798

-

-

jamバンド パッケージ版

価格:15,048円+税

-